庆祝百年建党,传承红色基因。展现金融文物,讲述背后故事。在“百年回望,激荡吾心——安徽红色金融文物特展”中,今天我们要介绍的06号红色金融藏品是一个系列:包括上世纪50年代的农村货币定额储蓄存单、定期有奖储蓄存单,上世纪50年代信用合作社的定额储蓄存单,1969年的现金支票,以及一份上世纪60年代的出纳工作会议文件……而这些珍贵藏品都一个机构有关——中国人民银行安徽省分行。

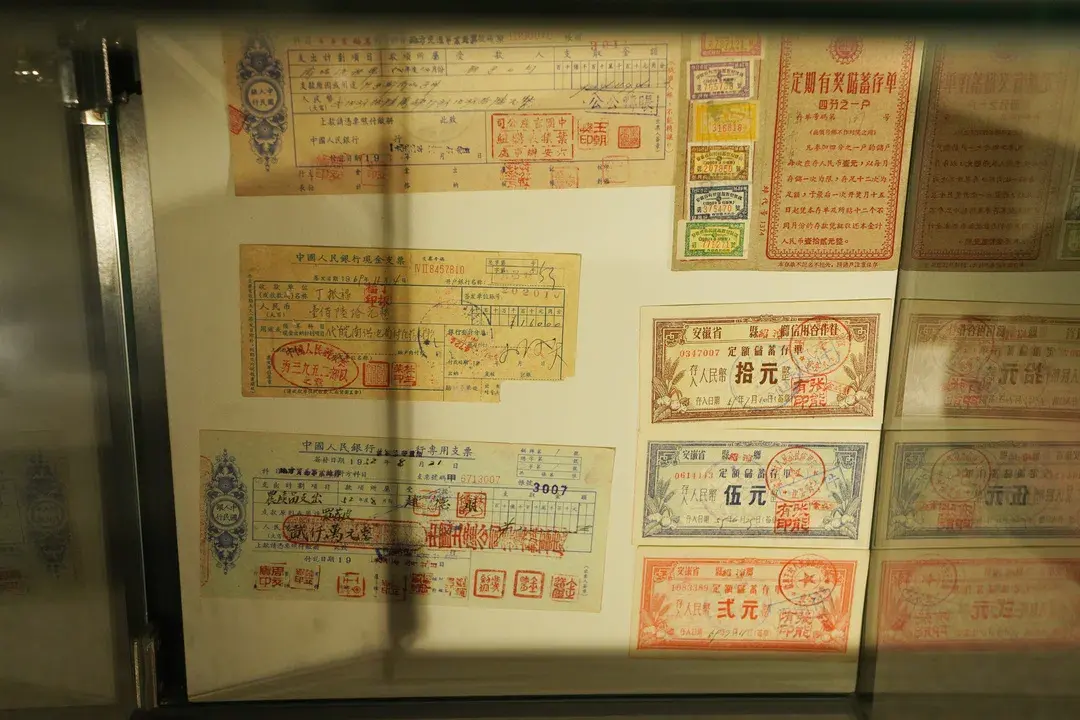

1949年5月1日,中国人民银行皖北分行以华中银行合肥分行改组成立;同年5月12日组建成立中国人民银行皖南分行。1951年12月22日,皖南分行随皖南人民行政公署迁合肥,与皖北分行合署办公。1952年9月,皖南、北分行正式合并成立中国人民银行安徽省分行,统一管辖全省各级行处,并管理经营全省金融业务。此次特展展出的部分藏品正是中国人民银行安徽省分行成立初期部分金融业务的真实体现。

“第二人民币”存单的背后故事

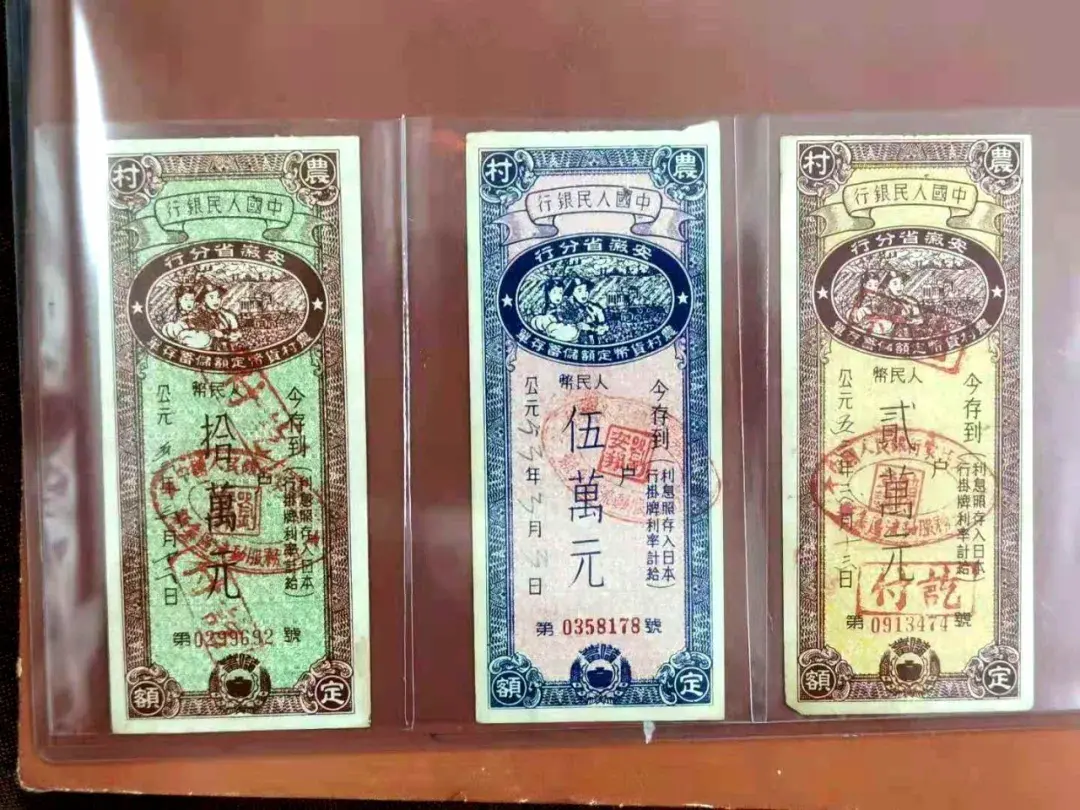

三张农村货币定额储蓄存单是1953年中国人民银行安徽省分行的,分别呈浅黄色、浅蓝色和浅绿色,上面有着日期和中国人民银行安徽省分行的印章,金额分别为贰万元、伍万元、拾万元。从面额看,如此大金额的旧币,其实仅相当于现在人民币的二元、五元和十元。

那么,当时为何会推出这种定额储蓄存单呢?新中国成立之初,为了稳定物价,消除通货膨胀,中央人民政府采取了一系列措施,如发行人民胜利折实公债、大力提高存款利息、奖励社会各界积极参加储蓄等。中国人民银行于1949 年先后颁布了“中国人民银行活期储蓄存款暂行章程”、“中国人民银行定期储蓄存款暂行章程”;1950 年3月又颁布了“中国人民银行总行折实存款统一章程”。

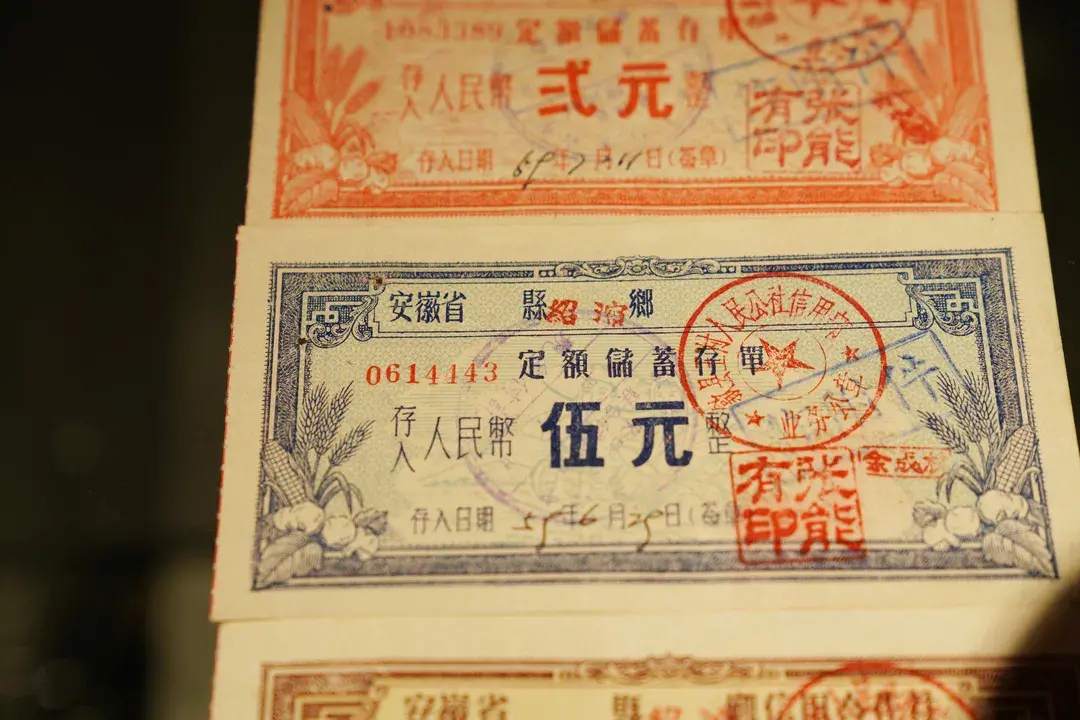

根据这些章程,各地银行在1950年至1954年间先后推出了数十种名称的储蓄产品,相应的储蓄存单也如雨后春笋般破土而生。故而,农村货币定额储蓄存单就是当时推出的。

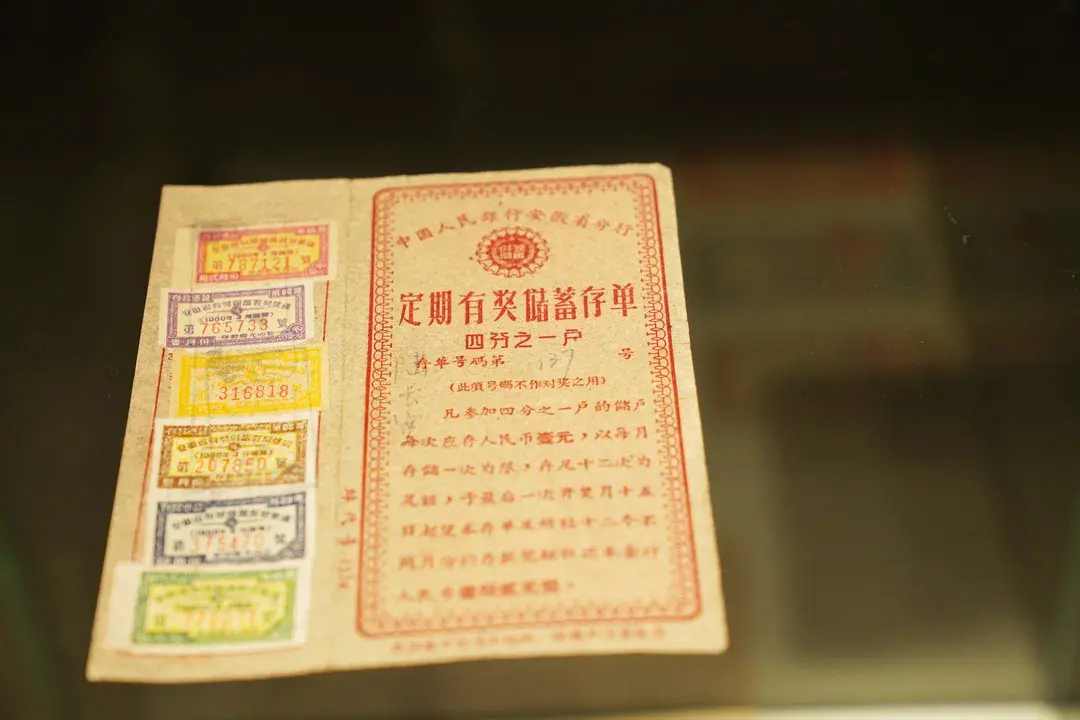

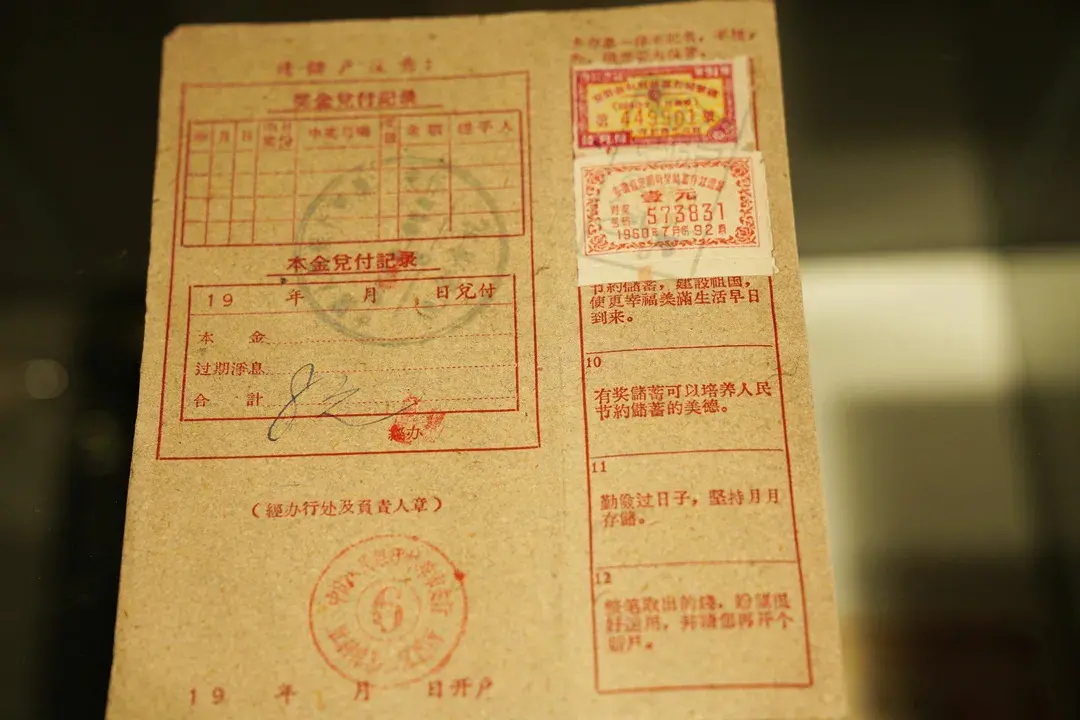

这次展出的一张中国人民银行安徽区定期有奖储蓄存单则是上世纪50年代“奖励社会各界积极参加储蓄”的典型体现。从存单左侧的说明就能看出,“认储整户一户每次应存人民币四元,以每月存入一次为限,存足12次为足额,于最后一次存款凭证开奖,月15日起凭本单集所贴12次存款凭证,取还本金人民币48元整。”存单中间则是“奖金兑付记录”。细心之人不难发现,在1957年3月15日曾有一次中奖记录,奖级是四级,金额是两元。存单右边是12张“有奖储蓄兑奖号码”。

存单与人民币一样,是人民生活不可缺少的一部分。存单的设计、版式、印刷、防伪、保管、销毁等程序都与人民币类似,与人民币不同的仅仅是不能流通,所以人们常把它叫做“准人民币”或“第二人民币”。

见证点钞机初次进入人行系统

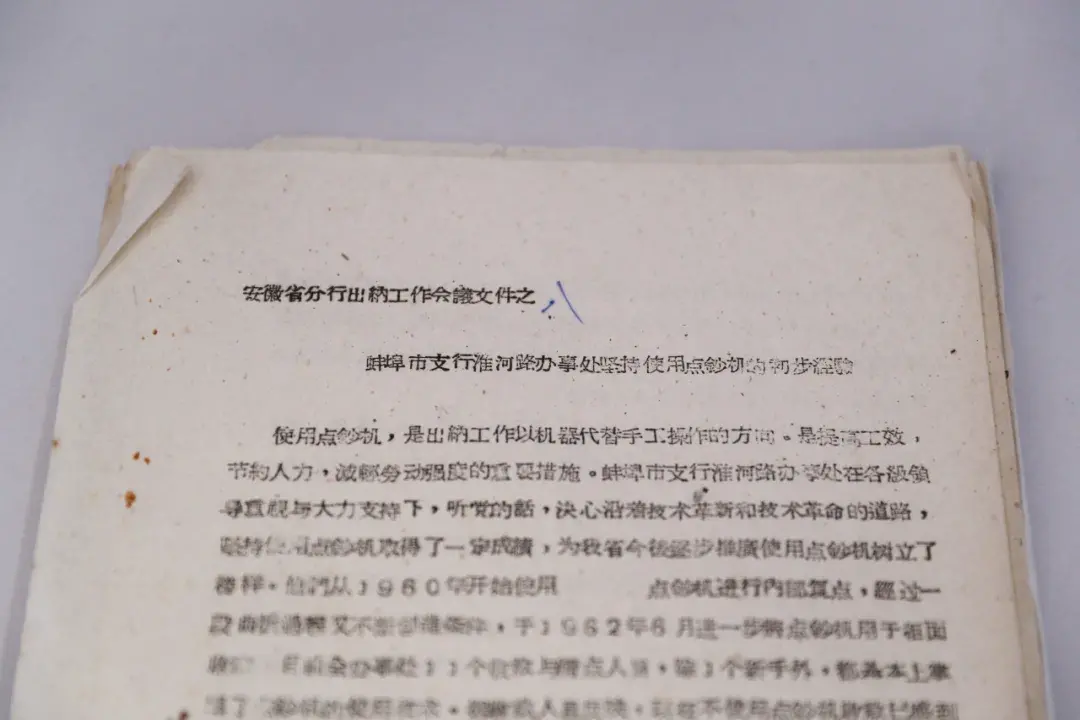

在此次特展中,除了这些存单、支票外,这次展品中还有一份上世纪60年代初中国人民银行安徽省分行出纳工作会议文件——《蚌埠市支行淮河路办事处坚持使用点钞机的初步经验》。

在这份材料中,作为点钞机使用的“吃螃蟹者”,蚌埠市支行淮河路办事处从多个方面,详细总结了使用效果、经验方法及改进建议。如:“由于点钞机收款速度快、质量高,做到日收日清,提高了现金抵用率,1962年第四季度投放现金比第三季度多129万元,但调入现金却减少12万元。”透过泛黄的纸张,这份珍贵历史文件恰恰见证了安徽金融系统推行新技术的步步历程。

新中国成立伊始,币值动荡,百废待兴,整顿金融秩序与开展金融业务齐头并肩,更承担着稳定物价、繁荣市场、恢复和发展生产的历史重任……此次特展所展出的这组珍贵藏品,真实再现了中国人民银行安徽省分行成立初期的“历史画面”,更助益我们“窥一斑而知全豹”。

以庆祝建党100周年为契机,全省首个金融文化主题展现已全面开放,并上线了预约参观的小程序。即日起通过线上小程序,市民们不仅可在线浏览“云展厅”,还能通过“预约通道”填写相关资料后(含防疫信息),申请现场参观。(咨询电话:0551-64366604)